浄願寺のご紹介

神奈川県横浜市旭区に位置する浄願寺は、浄土真宗に属するお寺です。戦前、生麦の地で布教所として始まり、その後、現在の旭区に移転しました。以来、多くの門徒の皆様とともに、仏の教えを広め、心の安らぎを提供してきました。特にどなたでも気軽に訪れられるお寺として、葬儀や法要だけでなく、日々の暮らしの中で仏の教えに触れられる場を提供しています。

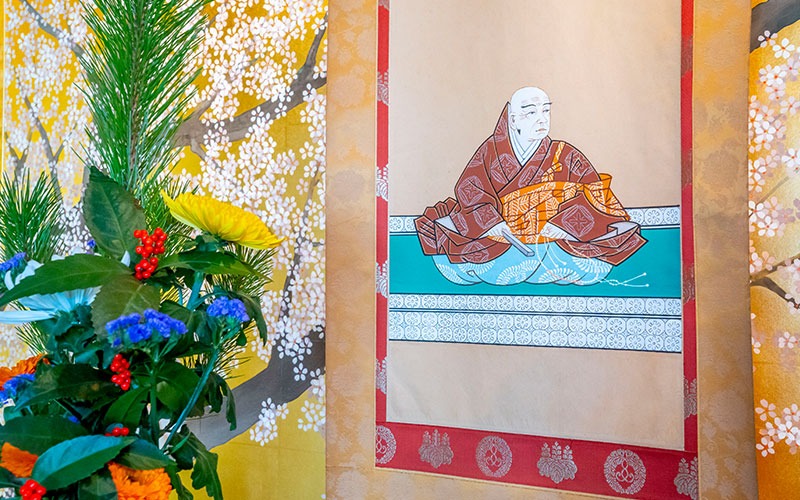

令和7年には新しい本堂が落慶し、内陣には桜の木や住職が飼っている猫が描かれた仏画が安置されるなど、伝統と親しみやすさを兼ね備えた空間となっています。大切な方を偲ぶ場所としても、多くの方に親しまれています。

Interview

浄願寺の歴史と歩み

浄願寺の歴史は、住職の祖父が戦前に浄土真宗東京教区鎌倉組光明寺の鶴見布教所として活動を始めたことに遡ります。当時、祖父は教員をしながら布教活動を行い、地域の人々と交流を深めていました。布教所は少しずつ門徒が増え、地域に根付いていきました。しかし、祖父が急逝したことで、まだ大学生だった父が突然住職を継ぐことになりました。

父は信徒の支えを受けながら、浄願寺の基盤をより良く整えていきました。活動が順調に進み門徒も増加。布教所の施設が手狭になったことに伴い、縁があって旭区に移転し、新たな地での一歩を踏み出しました。

高度経済成長期には、首都圏の人口が増加し、墓地の需要も高まりました。その要望に応える形で「横浜セントヒル霊園」を開園しました。門徒だけでなく広く地域の方々にも利用していただける霊園として、現在まで役割を果たし続けています。その後、さらに多くの方々のご縁があり、緑区三保町にも新たに霊園を開設しました。

しかし、父は晩年に再び病に倒れ、66歳でこの世を去りました。住職の道を継ぐこととなった私は、多くの門徒の支えを受けながら、38歳で住職を継承。その後、さらなる発展を目指し、「横浜三保浄苑」を開園しました。

多くの皆様にお力添えをいただき、令和7年1月には新本堂の落慶を迎えました。内陣の仏画には珍しく、桜の木を描いていただきました。これは、親鸞聖人の「明日ありと 思う心の あだ桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」という無常観を表すだけでなく、私自身が春を好むことにも由来しています。また、本堂の両側には、現在飼っている猫が描かれています。これは、言葉や教えのみに限らず、視覚的にも心を癒してほしいと考えてのことです。

この新本堂は、より多くの方々にとって親しみやすく、心の拠り所となるようにと想いを込めて作っております。今後も多くの方々にとって大切な場所となることを願っています。

浄願寺、横浜三保浄苑、横浜セントヒル霊園について

緑区に設立した横浜三保浄苑は、訪れる人が自然と手を合わせたくなるような霊園を目指し、多くの大仏を安置しています。静寂な環境の中で、穏やかな気持ちで故人を偲ぶことができる空間となっています。

保土ヶ谷区にある横浜セントヒル霊園には、いつでも花が絶えない合祀墓「さいかいのひ」がございます。ここは、故人との再会を願い、訪れる人々が心の安らぎを得られるよう配慮された場所です。

浄願寺が大切にしている事

浄願寺では、すべての方が気軽に訪れ、仏教の教えに触れられる場を提供することを大切にしています。そのため、檀家制度を持たず、どなたでも自由にお寺と関われる環境を整えています。「お寺と縁を結ぶと後が大変」「何もしていないのに何万円も取られる」ということはなく、せっかくの仏縁を"もっと気軽に" "もっと身近に"という事が大切なことだと考えています。

また、浄土真宗の教えに基づき、親鸞聖人の「すべての人が平等に救われる」という教えを根本に据えています。 「大切な人が亡くなった」「身近な親族の不幸があった」など、私たちの心に空いた悲しさや寂しさという穴を時間をかけて、喜びや嬉しさへと変化させる事が出来る教えです。忙しい現代だからこそ、心の安定につながるヒントがこの教えの中には込められていると感じています。

これからも、多くの皆様の心が安らぐよう、「安心をお届けする浄願寺」として尽力してまいります。